你的位置:重庆时时开奖计划预测 > 新闻动态 > 你以为的是“纠正”, 孩子却正在“被诅咒”

发布日期:2025-08-07 03:38 点击次数:195

生活中,过度纠错的场景比比皆是:

孩子吃饭时,不停念叨“要坐直”“别洒得到处都是”

写作业时,一会儿说字写得不好看,一会儿批评做题慢

和小朋友玩也要干涉:“这样玩不对,应该那样…”

就连刷牙后牙刷头的朝向都要按父母的要求摆放

这些看似平常的“提醒”,本质上是一种隐形暴力。美国心理学家德西和瑞安提出的自我决定理论指出:人的内在驱动力需要自主性、胜任感和归属感的支持。

频繁纠正恰恰摧毁了孩子的自主性,让他觉得自己做什么都是错的,逐渐失去尝试的勇气。一位小学班主任分享的真实案例:班上有个原本主动学习的学生,自从妈妈每天盯他写作业并不停纠错后,变得拖延甚至抵触学习。

更严重的是,过度纠错正在制造“空心症”孩子。北京大学心理健康教育与咨询中心的研究显示:因心理问题就诊的青少年中,超过60%存在自我认知模糊、缺乏生活目标的情况。

为什么孩子总“听不进去”?

当父母用命令和指责的方式教育时,孩子内心会本能地产生抗拒。而当父母用引导和启发的方式交流时,孩子会觉得被尊重,更愿意主动改变。

神经科学研究发现:当孩子能够自主决策时,大脑的神经可塑性会显著提升,学习能力和创造力也随之增强。自主决策激活了大脑的多巴胺系统,让孩子产生成就感和满足感。

试试这些沟通方式:

• 提问引导法:

孩子沉迷动画片时,别命令“不许看了”,而是问:“你觉得看多久比较合适? 看完后我们可以一起做什么?”

• 三明治沟通法:

孩子考试失利时,别直接批评。试试:“这次作文很有创意,真棒!如果数学计算再细心些,下次肯定能更好,我相信你!”

• 允许试错,不急于干预:

孩子搭积木总倒塌时,别急着指出错误。可以说:“你的方法挺有趣,看看接下来会发生什么?”5儿童的时间胶囊里,装着的本就不是成年人的秩序感。

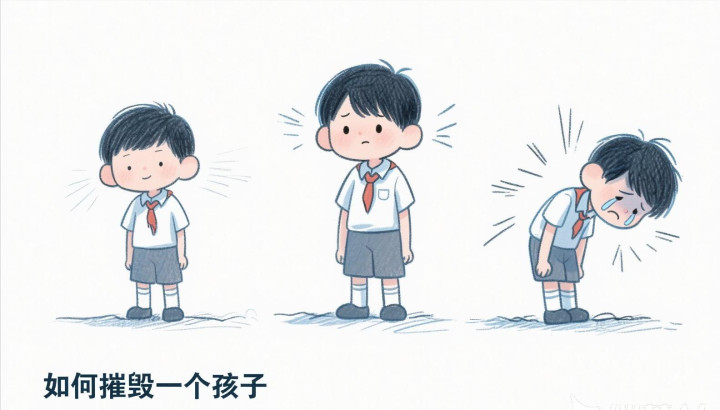

三次精神打击:过度纠错如何摧毁一个孩子

心理学研究发现,在频繁纠错环境中成长的孩子,14岁前可能经历三次“精神打击”:

第一次打击(3-6岁):创造力被扼杀

当孩子把天空画成紫色,父母立即纠正“天空是蓝色的”。这种干预不仅否定行为,更否认了孩子的想象力。最终画板蒙尘,孩子再也不愿创作。

第二次打击(6-10岁):自卑的种子

德国心理学家埃里克森指出,2-4岁是孩子“自主性对抗羞怯怀疑”的关键阶段56。此时父母的不断干预会让孩子觉得自己“无能”。一句“你这样穿不对,我帮你”,正在剥夺孩子建立自信的机会510。

第三次打击(10-14岁):自我价值崩塌

青春期的孩子内心敏感,父母的纠错在他们眼中变成对个人价值的贬低。“做什么都不对”的绝望感,可能将他们推入抑郁深渊。

父母的情绪,是孩子一生的底色

哈佛追踪研究发现:情绪稳定的父母,其子女出现情绪问题的概率比普通家庭低40%1。当我们想要纠错时,先深呼吸,问自己:

“这件事真有那么严重吗?”

“我的纠错是为了孩子好,还是满足控制欲?”

依恋神经生物学研究显示:父母面对孩子行为时,杏仁核的应激反应往往是自身童年创伤的映射4。如果我们无法调节情绪,孩子就会复制这种焦虑模式,形成代际传递。

放手不是放任:教育的艺术在于边界

放手不是撒手不管,而是在安全边界内给孩子试错空间:

允许孩子自己决定假期安排和作业时间,承担未完成作业的自然后果

孩子遇到摩擦时,引导他自己解决而非立即介入

偶尔示弱:“妈妈今天好累,你能帮我吗?”让孩子体验被需要的价值感

就像小鹰学飞的故事:当鹰妈妈狠心将小鹰推出巢穴,眼看它要撞上岩石的瞬间——小鹰突然张开翅膀,学会了飞翔。没有坠落的惊险,就没有腾空的力量。

那些尿湿的床单终会晒干,但羞辱的记忆会渗进骨髓生长。当邻居炫耀孩子钢琴考过八级时,李姐的儿子正在厨房研究“火山喷发实验”——小苏打和醋淌满了灶台。她深吸一口气,递去抹布:“需要妈妈当助手吗?”三年后,这个“实验室”里走出的少年,带着自主研发的环保清洁剂站上了创新大赛领奖台。

童年没有撤回键,但爱有无限次存档机会。下一次想脱口而出“不对,应该这样”时,请咽下这句话。你放过的那个“错误”,可能就是孩子绽放的起点。

Powered by 重庆时时开奖计划预测 @2013-2022 RSS地图 HTML地图